El origen de la legislación laboral en México

Introducción a la legislación laboral en México

Del Porfiriato al artículo 123 constitucional (1917)

La legislación laboral en México es un tema de gran importancia, ya que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, estableciendo derechos y obligaciones. Su origen se remonta a principios del siglo XX, en un contexto de transformación social y política que buscaba mejorar las condiciones de trabajo.

Un país de obreros sin derechos

En la historia de México, el nacimiento de la legislación laboral no fue un acto de filantropía estatal ni el resultado de una súbita iluminación de la clase política. Fue, más bien, el producto de una larga y accidentada travesía, marcada por la explotación, la represión y la resistencia de quienes, desde las minas, los telares y los campos, sostenían el país con el sudor de su frente. Antes de que el artículo 123 de la Constitución de 1917 consagrara los derechos laborales, México era un país donde la jornada de trabajo se medía por la salida y la puesta del sol, el salario apenas alcanzaba para sobrevivir y la huelga era considerada un acto criminal. Este artículo se propone narrar, con rigor y un toque de ironía, el accidentado camino que llevó de la dictadura porfirista a la inclusión de los derechos laborales en la Constitución, explorando los antecedentes históricos, las luchas obreras, las influencias ideológicas y el papel de figuras clave como los hermanos Flores Magón.

Antecedentes históricos

A finales del siglo XIX y principios del XX, México vivía bajo el régimen porfirista, caracterizado por un crecimiento económico que no se reflejaba en las condiciones laborales. Los trabajadores enfrentaban largas jornadas, salarios bajos y ausencia de derechos básicos.

La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, fue clave para comenzar a cambiar esta realidad. Las demandas de los trabajadores se convirtieron en parte esencial del movimiento revolucionario, buscando una reforma social que garantizara mejores condiciones laborales.

I. Antecedentes históricos: de la servidumbre colonial al liberalismo sin derechos

1.1. El trabajo en la Nueva España: gremios, obrajes y la ilusión de la protección real

Para entender el origen de la legislación laboral mexicana, hay que remontarse a la época colonial, donde el trabajo era regulado por un sistema de gremios y obrajes que, aunque hoy suene exótico, tenía más de medieval que de moderno. Los gremios, organizados en cofradías y regulados por ordenanzas reales, establecían jerarquías estrictas entre aprendices, oficiales y maestros, y funcionaban como cajas de socorro para sus miembros. Sin embargo, esta estructura excluía a la mayoría de la población: los indígenas, los esclavos y los trabajadores agrícolas, quienes eran sometidos a sistemas de servidumbre y trabajos forzados, apenas mitigados por las famosas Leyes de Indias.

Las Leyes de Indias, inspiradas en el humanismo de Isabel la Católica, establecían límites a la jornada laboral, salarios mínimos para los indígenas y prohibiciones al trabajo infantil y femenino en condiciones peligrosas. Pero, como suele ocurrir en la historia mexicana, la letra de la ley y la realidad iban por caminos opuestos: la explotación era la norma, y las medidas protectoras, meros adornos legales. Como diría Mario de la Cueva, no se trataba de igualdad de derechos, sino de medidas de misericordia que poco o nada cambiaban la vida de los trabajadores.

1.2. El siglo XIX: libertad de trabajo, pero no de derechos

Con la independencia, México abrazó el liberalismo y la libertad de trabajo, pero olvidó dotar a los trabajadores de derechos concretos. La Constitución de 1857 proclamó la libertad de industria y asociación, pero no reguló salarios, jornadas ni condiciones laborales. El Estado, en su afán de modernización, desmanteló los gremios y promovió la propiedad privada, pero dejó a los trabajadores a merced del capital, sin más protección que la buena voluntad de los patrones.

Hubo, sin embargo, algunos intentos de regulación. El Bando de Hidalgo (1810) y los Elementos Constitucionales de Rayón (1811) abolieron la esclavitud y el sistema gremial. El Decreto Constitucional de Apatzingán (1814) consagró la libertad de industria y comercio, y la Ley sobre Trabajadores de Maximiliano (1865) reguló la jornada, el descanso semanal y el trabajo de menores, adelantándose a su tiempo. Pero estos avances fueron efímeros o de aplicación limitada. El Código Penal de 1871, por ejemplo, tipificó como delito la asociación de obreros para obtener mejores salarios, dejando claro que la libertad de trabajo no incluía el derecho a organizarse.

II. El Porfiriato: modernización, desigualdad y represión

2.1. El milagro porfirista: progreso para unos, miseria para otros

El Porfiriato (1876-1911) es recordado por la estabilidad política, la modernización y el crecimiento económico. Se construyeron ferrocarriles, se expandió la minería y la industria, y México se integró al mercado global. Pero este progreso tuvo un precio: la riqueza se concentró en manos de una élite nacional y extranjera, mientras la mayoría de los trabajadores vivía en condiciones de semiesclavitud.

Las inversiones extranjeras, especialmente en minería y ferrocarriles, trajeron consigo nuevas formas de explotación. Los trabajadores mineros y fabriles, en su mayoría indígenas y campesinos desplazados, enfrentaban jornadas de 12 a 14 horas, salarios miserables y condiciones insalubres. Las tiendas de raya, donde se pagaba el salario en vales canjeables solo por mercancía de la empresa, perpetuaban la deuda y la dependencia. La movilidad laboral era alta, pero no por gusto: los obreros migraban de un trabajo precario a otro, siguiendo la estela de las grandes obras y las nuevas fábricas.

2.2. Contradicciones legales y curiosidades del régimen

El régimen de Porfirio Díaz se vanagloriaba de la modernización jurídica, pero en materia laboral la contradicción era flagrante. Por un lado, se promulgaban leyes de avanzada, como la Ley de Accidentes de Trabajo de José Vicente Villada (1904) en el Estado de México y la Ley de Bernardo Reyes (1906) en Nuevo León, inspiradas en modelos europeos. Por otro, la represión de la organización obrera era sistemática: la huelga era delito, y cualquier intento de asociación era perseguido con saña.

El Código Penal de 1871, por ejemplo, criminalizaba la coalición obrera, y el Estado intervenía para sofocar cualquier brote de protesta. Sin embargo, entre 1876 y 1910 se registraron más de doscientos movimientos de huelga, la mitad de ellos motivados por la reducción de salarios, el pago en vales, los malos tratos y la lucha por el descanso dominical. La modernización, pues, convivía con la represión y la desigualdad, en una paradoja que terminaría por estallar.

III. El movimiento obrero: mutualismo, anarquismo y las primeras organizaciones

3.1. Sociedades mutualistas: la ayuda entre iguales

En ausencia de derechos laborales, los trabajadores recurrieron a la organización mutualista, heredera de los gremios coloniales y adaptada a la nueva realidad industrial. Las sociedades mutualistas, surgidas a mediados del siglo XIX, ofrecían ayuda en caso de enfermedad, muerte o desempleo, y funcionaban como cajas de socorro y espacios de solidaridad. Su composición era heterogénea: obreros, artesanos, comerciantes, intelectuales y hasta militares compartían el afán de protegerse ante la adversidad.

El mutualismo, sin embargo, tenía sus límites. No era una organización reivindicativa, sino asistencial. Los trabajadores no buscaban aún la confrontación con el patrón, sino la ayuda mutua entre iguales. La conciencia de clase y la lucha por derechos colectivos estaban aún en gestación.

3.2. El Gran Círculo de Obreros de México: la primera central obrera

El Gran Círculo de Obreros de México, fundado en 1872, es considerado la primera central obrera del país. Surgió como una sociedad mutualista, pero pronto asumió funciones de organización y defensa de los intereses obreros. Su objetivo era mejorar la situación material y moral de la clase trabajadora, protegerla contra los abusos de capataces y patrones, y unificarla en una sola agrupación nacional.

El Gran Círculo impulsó la creación de cooperativas, la organización de congresos obreros y la publicación de periódicos como El Socialista. Criticó la falta de medidas oficiales para remediar los males del país y exigió una verdadera representación obrera en el Congreso. Sin embargo, su carácter apolítico y su composición heterogénea limitaron su capacidad de acción. La represión estatal y la división interna terminaron por debilitarlo, pero sentó las bases para el sindicalismo posterior.

3.3. Influencias ideológicas: anarquismo, socialismo y el magonismo

El mutualismo no fue la única influencia en el movimiento obrero mexicano. A finales del siglo XIX, las ideas anarquistas y socialistas, importadas de Europa y adaptadas a la realidad local, comenzaron a permear entre los trabajadores urbanos y rurales. El anarquismo, en particular, tuvo un impacto notable, gracias a figuras como Plotino C. Rhodakanaty, quien difundió las ideas de Fourier y Proudhon y organizó los primeros grupos socialistas en la década de 1860.

El anarquismo mexicano, lejos de ser una mera copia de los modelos europeos, se fusionó con las tradiciones comunales indígenas y las luchas agrarias. El anarcoagrarismo, como lo llama John M. Hart, propuso la organización comunal del campo y la abolición de la propiedad privada, anticipando demandas que luego harían suyas los movimientos campesinos y obreros.

El socialismo, por su parte, influyó en la organización de cooperativas y en la difusión de la prensa obrera. El mutualismo, el anarquismo y el socialismo convivieron y se entrelazaron, dando lugar a un movimiento obrero plural y a menudo contradictorio, pero cada vez más consciente de la necesidad de luchar por derechos colectivos.

El 5 de febrero de 1917, se promulgó la Constitución Mexicana, que incluyó el famoso Artículo 123, dedicado exclusivamente al trabajo y la previsión social. Este artículo es considerado un hito en la historia de la legislación laboral mexicana y estableció derechos fundamentales como: La jornada laboral de ocho horas, el derecho a un salario mínimo, indemnización por despido injustificado, protección para mujeres y menores en el trabajo.

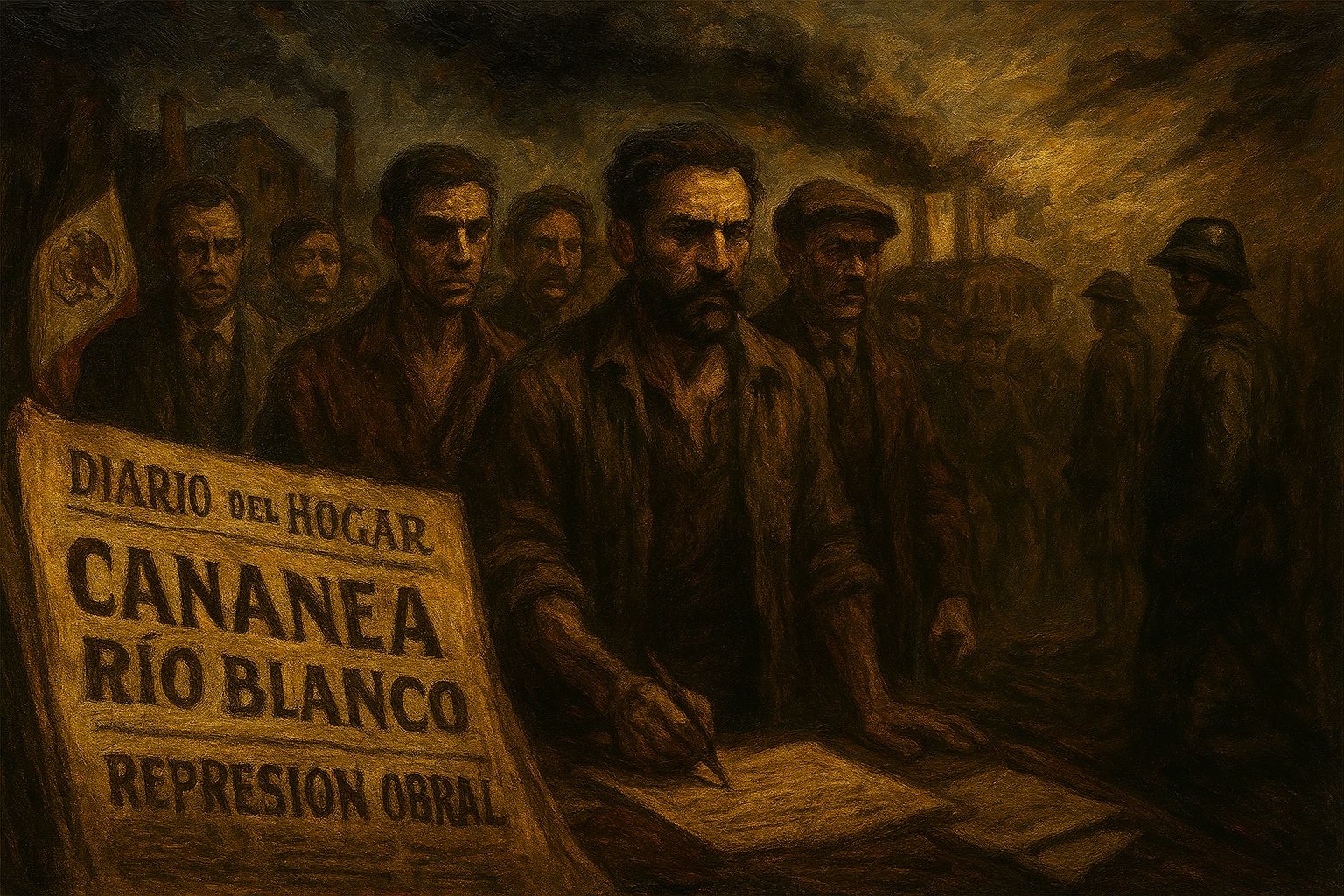

IV. Huelgas emblemáticas: Cananea y Río Blanco, el despertar de la clase obrera

4.1. La huelga de Cananea (1906): cobre, sangre y dignidad

La huelga de Cananea, estallada el 1 de junio de 1906 en la mina de cobre de Sonora, es uno de los hitos fundacionales del movimiento obrero mexicano. La mina, propiedad de la Cananea Consolidated Copper Company, controlada por el estadounidense William C. Greene, empleaba a más de 7,500 trabajadores, de los cuales el 75% eran mexicanos y el resto estadounidenses. La discriminación era flagrante: los mexicanos ganaban 3 pesos diarios, los estadounidenses 7 dólares, y los mejores puestos estaban reservados para los extranjeros.

Las condiciones laborales eran deplorables: jornadas de hasta 14 horas, exposición a sustancias tóxicas, accidentes frecuentes y represión de cualquier intento de organización. La gota que colmó el vaso fue el anuncio de un recorte de personal, que implicaba más trabajo por el mismo salario. Los trabajadores, organizados en torno al Club Liberal de Cananea y con la influencia del Partido Liberal Mexicano (PLM) y los magonistas, presentaron un pliego petitorio: jornada de ocho horas, salario mínimo de cinco pesos, destitución de mayordomos déspotas y ascenso de mexicanos a puestos de responsabilidad.

La respuesta de la empresa fue la negativa y la represión. El 1 de junio, más de 2,000 trabajadores se declararon en huelga. La manifestación fue disuelta a balazos por empleados estadounidenses, lo que desató una batalla campal. La intervención de los Rangers de Arizona, autorizada por el gobernador de Sonora y el propio Porfirio Díaz, violó la soberanía nacional y selló el destino de la huelga: al menos 23 muertos, decenas de heridos y más de 50 detenidos.

La huelga de Cananea no logró sus objetivos inmediatos, pero dejó una huella imborrable. Fue el primer gran movimiento obrero de masas, articulado en torno a demandas concretas y con una clara conciencia de clase. Su represión brutal evidenció la alianza entre el capital extranjero y el Estado porfirista, y encendió la chispa de la Revolución Mexicana.

4.2. La huelga de Río Blanco (1907): textiles, represión y mártires

La huelga de Río Blanco, ocurrida el 7 de enero de 1907 en la fábrica textil más grande del país, en Veracruz, fue el otro gran hito del movimiento obrero prerrevolucionario. La fábrica, propiedad de la Compañía Industrial de Orizaba, empleaba a miles de trabajadores sometidos a jornadas de 14 horas, salarios de miseria y la infame tienda de raya. Las mujeres y los niños, empleados en condiciones aún más precarias, eran la mano de obra preferida por los patrones.

El descontento llevó a la formación del Gran Círculo de Obreros Libres de Río Blanco, vinculado al PLM y a la prensa magonista. En diciembre de 1906, los obreros textiles de Puebla y Tlaxcala se declararon en huelga, lo que llevó a los empresarios a organizar un paro patronal en toda la región. Los trabajadores solicitaron la intervención de Porfirio Díaz, quien, fiel a su estilo, falló a favor de los empresarios y ordenó la reanudación de labores el 7 de enero de 1907.

La respuesta obrera fue la rebelión. Miles de trabajadores se amotinaron frente a la fábrica, saquearon e incendiaron la tienda de raya y liberaron a sus compañeros presos. La represión fue brutal: el ejército federal abrió fuego contra la multitud, dejando entre 200 y 800 muertos, cientos de heridos y más de 400 detenidos. Los líderes obreros fueron ejecutados o encarcelados, y la fábrica reanudó operaciones pocos días después, como si nada hubiera pasado. Los empresarios celebraron la victoria con una cena en honor al general que encabezó la represión.

La huelga de Río Blanco, como la de Cananea, no consiguió mejoras inmediatas, pero su impacto fue profundo. La noticia de la masacre se extendió por todo el país, alimentando el descontento social y la conciencia de la necesidad de un cambio radical. Los mártires de Río Blanco se convirtieron en símbolo de la lucha obrera y su sacrificio fue recogido en la Constitución de 1917.

V. El Partido Liberal Mexicano y los Flores Magón: ideología, prensa y acción

5.1. Los hermanos Flores Magón: biografía de una rebeldía

Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, nacidos en Oaxaca en la década de 1870, fueron los principales impulsores del magonismo, una corriente que fusionó el anarquismo, el socialismo y el liberalismo radical. Hijo de un militar liberal y una madre de origen indígena, Ricardo Flores Magón creció en contacto con las comunidades indígenas de la Sierra Mazateca, donde aprendió los principios de la ayuda mutua y la vida comunal.

Desde jóvenes, los Flores Magón se opusieron a la dictadura de Porfirio Díaz. Fundaron el periódico Regeneración en 1900, desde donde denunciaron la corrupción, la represión y la explotación laboral. Perseguidos y encarcelados en múltiples ocasiones, se exiliaron en Estados Unidos, donde fundaron la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano (PLM) en 1905 y publicaron el Programa Liberal de 1906.

Ricardo Flores Magón, en particular, evolucionó del liberalismo radical al anarcocomunismo, influido por las obras de Kropotkin, Bakunin, Proudhon y Marx. Su pensamiento, plasmado en Regeneración y en numerosos manifiestos, abogaba por la abolición del Estado, la propiedad privada y la emancipación de los trabajadores y campesinos. Su vida fue una sucesión de persecuciones, cárceles y exilios, hasta su muerte en la prisión de Leavenworth, Kansas, en 1922.

5.2. Regeneración y la prensa obrera: la voz de los sin voz

Regeneración, el periódico fundado por los Flores Magón, fue el principal órgano de difusión del magonismo y la prensa obrera en México. Desde sus páginas, se denunciaron las condiciones de vida de los trabajadores, las matanzas de indígenas y campesinos, y se convocó a la organización y la lucha. Regeneración se convirtió en la lectura de referencia de la clase obrera mexicana y mexicoamericana, y fue perseguido tanto por el gobierno mexicano como por el estadounidense.

Además de Regeneración, circularon otros periódicos obreros como El Socialista, Revolución Social y El Tipógrafo Mexicano, que difundieron las ideas anarquistas, socialistas y mutualistas, y documentaron las huelgas y levantamientos de la época. La prensa magonista fue clave para articular la resistencia y dar voz a quienes no la tenían en el sistema político porfirista.

5.3. El Programa Liberal de 1906: el antecedente directo del artículo 123

El Programa del Partido Liberal Mexicano, publicado el 1 de julio de 1906, es considerado el antecedente directo del artículo 123 constitucional. Entre sus demandas figuraban la jornada máxima de ocho horas, el salario mínimo de un peso, la prohibición del trabajo infantil, la protección a la mujer embarazada, la supresión de las tiendas de raya, el pago en efectivo, la igualdad salarial y el descanso semanal obligatorio.

El programa también exigía la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo, la limitación de la contratación de extranjeros y la protección al salario. Muchas de estas demandas, consideradas radicales en su momento, fueron recogidas años después en la Constitución de 1917, demostrando la influencia del magonismo en la legislación laboral mexicana.

VI. El movimiento obrero y campesino: alianzas, contradicciones y la Casa del Obrero Mundial

6.1. El auge del sindicalismo y el anarcosindicalismo

Tras las huelgas de Cananea y Río Blanco, el movimiento obrero mexicano experimentó un auge organizativo. Surgieron nuevas sociedades mutualistas, sindicatos y federaciones, muchas de ellas influenciadas por el anarcosindicalismo europeo y el magonismo. La represión estatal no logró sofocar la organización, y la conciencia de clase se fue consolidando.

La Casa del Obrero Mundial (COM), fundada en 1912 en la Ciudad de México, fue la primera central sindical de alcance nacional. Inspirada en el anarcosindicalismo, la COM promovía la autogestión, la acción directa y la huelga general como métodos de lucha. Su objetivo era transformar las viejas organizaciones mutualistas en sindicatos capaces de negociar y, si era necesario, paralizar la producción para exigir mejoras laborales.

La COM funcionó también como centro cultural y educativo, promoviendo la educación racionalista y la formación política de los trabajadores. Su influencia se extendió a todo el país, y durante la Revolución Mexicana jugó un papel clave en la organización de huelgas y en la negociación con los gobiernos revolucionarios.

6.2. Amadeo Ferrés, los tipógrafos y el sindicalismo intelectual

Entre los líderes obreros de la época destaca Amadeo Ferrés, inmigrante catalán y anarcosindicalista, quien organizó a los tipógrafos de la Ciudad de México y fundó la Confederación de Tipógrafos de México en 1911. Los tipógrafos, considerados la élite intelectual del proletariado, jugaron un papel destacado en la difusión de las ideas anarquistas y en la organización de la COM.

Ferrés promovía la educación racional y el despertar del obrero, aunque su enfoque filosófico y apolítico limitó en ocasiones la capacidad de movilización de las masas. Sin embargo, su trabajo fue fundamental para la consolidación del sindicalismo y la articulación de la lucha obrera en la capital.

6.3. Alianzas y tensiones entre obreros y campesinos

La relación entre el movimiento obrero y el campesino fue compleja y a menudo contradictoria. Mientras los obreros urbanos luchaban por la jornada de ocho horas y el salario mínimo, los campesinos exigían la restitución de tierras y el fin del peonaje. La Revolución Mexicana, en su fase armada, fue el escenario de alianzas y desencuentros entre ambos sectores.

El zapatismo, liderado por Emiliano Zapata, recogió muchas de las demandas magonistas y estableció vínculos con el PLM y la prensa obrera. Sin embargo, las diferencias de enfoque y de objetivos impidieron una alianza duradera. El Estado revolucionario, consciente del potencial de ambos movimientos, buscó cooptar y subordinar a los sindicatos y a las organizaciones campesinas, lo que generó nuevas tensiones y luchas internas.

A partir de la Constitución de 1917, se desarrollaron diversas leyes para regular más detalladamente el ámbito laboral. La Ley Federal del Trabajo, promulgada en 1931 y reformada en varias ocasiones, es el marco legal que define los derechos y deberes de trabajadores y empleadores en México. Estas leyes han evolucionado para adaptarse a los cambios económicos y sociales, incorporando aspectos como la igualdad de género, la protección frente al acoso laboral y el derecho a la capacitación continua.

VII. El proceso constituyente de 1916-1917: de la revolución social a la justicia laboral

7.1. El contexto político-social: revolución, reformas y demandas populares

La caída de Porfirio Díaz en 1911 abrió una etapa de convulsión política y social. Los gobiernos revolucionarios, enfrentados entre sí y presionados por las demandas obreras y campesinas, promulgaron leyes laborales dispersas e incompletas: leyes sobre accidentes de trabajo, descanso semanal, protección a mujeres y menores, y asociaciones profesionales en varios estados. Sin embargo, la represión continuó: en 1916, Venustiano Carranza firmó un decreto que castigaba con la pena de muerte a los huelguistas.

El Congreso Constituyente de 1916-1917, reunido en Querétaro, fue el escenario donde se debatió la inclusión de los derechos laborales en la nueva Constitución. La presión de los diputados obreros, la influencia de la COM y la memoria de las huelgas y masacres recientes obligaron a los constituyentes a abordar el problema obrero de manera radical.

7.2. El debate constituyente: de la libertad de trabajo al derecho social

El proyecto original de Carranza no contemplaba disposiciones laborales de gran alcance. Fue la intervención de diputados como Héctor Victoria Aguilar (Yucatán), Heriberto Jara Corona (Veracruz), Froylán Manjarréz y Porfirio del Castillo la que impulsó la inclusión de un capítulo específico sobre el trabajo. Se debatió la necesidad de establecer la jornada máxima, el salario mínimo, el descanso semanal, la protección a mujeres y menores, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje, y el derecho de huelga.

El artículo 123, finalmente aprobado por unanimidad, consagró por primera vez en la historia de México (y del mundo) un catálogo de derechos sociales para los trabajadores: jornada de ocho horas, salario mínimo, igualdad salarial, derecho de asociación y huelga, protección a mujeres y menores, seguridad e higiene, indemnización por despido y participación en utilidades. El Estado asumía el papel de regulador y protector de la relación obrero-patronal, rompiendo con el liberalismo clásico y sentando las bases del constitucionalismo social.

7.3. El texto original del artículo 123: una revolución jurídica

El artículo 123 de la Constitución de 1917 estableció, entre otras cosas:

~ Jornada máxima de ocho horas.

~ Descanso semanal obligatorio.

~ Prohibición del trabajo infantil y protección a mujeres embarazadas.

~ Salario mínimo suficiente para una vida digna.

~ Pago en efectivo y prohibición de las tiendas de raya.

~ Derecho de asociación y huelga.

~ Seguridad e higiene en el trabajo.

~ Indemnización por despido injustificado.

~ Participación en utilidades.

~ Irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Estas disposiciones, revolucionarias para su tiempo, sirvieron de modelo para otras constituciones en América Latina y Europa, y marcaron el inicio de una nueva era en la relación entre capital y trabajo en México.

Curiosidades históricas, contradicciones y legado

Curiosidades y anécdotas: la ironía de la historia

La historia de la legislación laboral mexicana está llena de ironías y curiosidades. Por ejemplo, Venustiano Carranza, quien firmó el decreto de pena de muerte para huelguistas en 1916, terminó presidiendo el Congreso que aprobó el artículo 123. Los hermanos Flores Magón, perseguidos y encarcelados por el Estado, fueron reconocidos años después como precursores de la Revolución y sus restos trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres.

La madre de los Flores Magón, agonizante, rechazó la oferta de libertad para sus hijos a cambio de que abandonaran la lucha política, prefiriendo verlos muertos antes que claudicantes. Porfirio Díaz, que modernizó el país y promovió la inversión extranjera, terminó derrocado por las mismas fuerzas sociales que su régimen había explotado y reprimido.

Contradicciones legales y sociales

La legislación laboral mexicana nació en medio de contradicciones. El Estado, que durante décadas criminalizó la huelga y la organización obrera, terminó reconociendo estos derechos en la Constitución. La modernización económica convivió con la desigualdad y la represión, y la libertad de trabajo proclamada por los liberales no se tradujo en derechos efectivos para los trabajadores.

El artículo 123, aunque revolucionario, fue resultado de la presión social y política, más que de la voluntad de las élites. Su aplicación fue desigual y, en muchos casos, simbólica. Sin embargo, sentó las bases para la construcción de un Estado social y la consolidación de los derechos laborales en México.

Cronología: del Porfiriato a la Constitución de 1917

| Año | Evento | Significado |

| 1810 | Bando de Hidalgo: abolición de la esclavitud | Primer antecedente de derechos laborales |

| 1857 | Constitución: libertad de trabajo | Sin derechos concretos para trabajadores |

| 1872 | Fundación del Gran Círculo de Obreros de México | Primera central obrera mutualista |

| 1875 | Huelga de sombrereros | Represión estatal |

| 1904 | Ley de Accidentes de Trabajo (Villada) | Primer intento de regulación moderna |

| 1906 | Huelga de Cananea | Represión, influencia magonista |

| 1907 | Huelga de Río Blanco | Masacre, consolidación del movimiento obrero |

| 1912 | Fundación de la Casa del Obrero Mundial | Central sindical anarcosindicalista |

| 1916 | Decreto de pena de muerte para huelguistas | Contradicción estatal |

| 1917 | Promulgación de la Constitución y el artículo 123 | Consagración de los derechos laborales |

Esta cronología ilustra el accidentado camino de la legislación laboral mexicana, desde los primeros intentos de regulación hasta la consagración constitucional de los derechos de los trabajadores.

Retos y perspectivas;

A pesar de los avances, la legislación laboral en México enfrenta retos significativos. La informalidad laboral, el subempleo y la protección de los derechos de los trabajadores en el contexto de la globalización son algunos de los desafíos actuales.

La modernización de las leyes laborales sigue siendo un tema prioritario para asegurar condiciones dignas de trabajo y fomentar el desarrollo económico sostenible. El diálogo entre el gobierno, empleadores y sindicatos es fundamental para lograr estos objetivos.